記念艦「三笠」About Mikasa

戦艦「三笠」

日清戦争に勝利した我が国は、下関条約により賠償として清国から遼東半島を割譲されましたが、強力な軍事力を極東に展開している露独仏三国の強い干渉を受け、遼東半島を清国に返還せざるを得ませんでした。

欧米列強の軍事脅威から主権と領土を守るためには軍事力の強化が急務と痛感した時の政府は、戦艦6隻、装甲巡洋艦6隻を基幹とする「六六艦隊整備計画」を推進しました。

「三笠」は、英国ヴィッカース造船所に発注した6隻目の戦艦であり、明治35年(1902)3月に竣工、直ちに横須賀に回航され、日露関係が悪化し戦時体制に移行した明治36年12月、連合艦隊に編入され、その旗艦になりました。

この写真は、戦艦「三笠」がヴィッカース造船所で進水した時の様子です。

日本海海戦での大活躍

ロシア皇帝は、不利な戦況を挽回するため、明治37年10月、ロジェストウエンスキー中将を指揮官とする第2太平洋艦隊を、次いで翌年2月15日、第3太平洋艦隊をバルト海のリバウ海軍基地から極東に派遣しました。(第2、第3太平洋艦隊の総称がバルチック艦隊です)

東郷平八郎連合艦隊司令長官は、バルチック艦隊は必ず対馬海峡を通過してウラジオストクに向かうと判断し、朝鮮半島南端の鎮海湾に連合艦隊を集結させ、猛訓練を続けながら待ち構えました。明治38年5月27日早朝、仮装巡洋艦「信濃丸」からの「敵艦隊見ゆ」との警報を受信した連合艦隊は直ちに出撃、対馬沖でバルチック艦隊を迎撃し、5月27、28の両日にわたって激しい戦闘を繰り広げ、ロシア艦隊を撃破、降伏させました。

この絵画は、東城鉦太郎画伯が日本海海戦直前の旗艦「三笠」艦橋の様子を描いたものであり、東郷平八郎司令長官、加藤友三郎参謀長、伊地知彦次郎艦長、秋山真之作戦参謀、Z旗などが克明に描かれています。

日本海海戦の歴史的意義

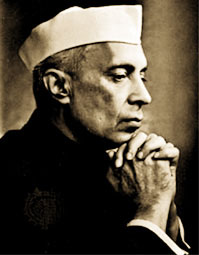

ネルー(初代インド首相) 明治38年5月27日、東郷平八郎大将率いる連合艦隊がロシアのバルチック艦隊を対馬沖で迎撃し未曾有の勝利を収めたことによりロシアは継戦意欲を失い、アメリカ大統領の仲介で米国ポーツマスにおいて日露講和条約が締結されました。

日露戦争の勝利により、我が国は独立を全うし国際的地位を高め、また、有色人種として蔑視され、抑圧、蹂躙されていたアジア・アラブ諸国に希望を与え、独立の気運を促進しました。

当時16歳であったインドの独立運動家で後に首相となったネルーは、日本の勝利に血が逆流するほど歓喜し、インド独立のため命を捧げる決意をしたと自伝で述べ、また、次のように子供に話したと伝えられています。

「日本は勝ち、大国の列に加わる望みを遂げた。アジアの一国である日本の勝利は、アジア全ての国々に大きな影響を与えた。私は少年時代、どんなに感激したかをおまえによく話したものだ。

たくさんのアジアの少年、少女、そして大人が同じ感激を経験した。ヨーロッパの一大強国は敗れた。だとすれば、アジアは昔、度々そういうことがあったように、今でもヨーロッパを打ち破ることもできるはずだ。」

孫文 中国の革命運動の指導者であり「建国の父」と仰がれている孫文も、「これはアジア人の欧州人に対する最初の勝利であった。この日本の勝利は全アジアに影響を及ぼし、アジアの民族は極めて大きな希望を抱くに至った」と述べています。

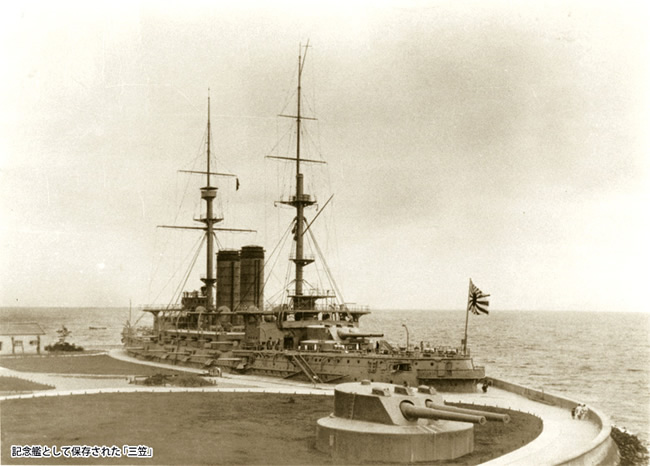

記念艦として保存

軍事技術の急速な進歩に伴い新鋭戦艦の建造競争が激化したため、大正11(1922)年にワシントン海軍軍縮条約が締結され日・米・英・仏・伊の主力艦保有数を制限することになりました。

ワシントン海軍軍縮条約に調印した我が国は、艦齢の古い「三笠」も軍艦籍から除き廃棄することを決定しました。しかし日露戦争の勝利に貢献した戦艦「三笠」は国の独立を守った誇りの象徴として永久に残すべきとの声が内外で高まったため条約調印各国の同意を得た上で閣議において記念艦として保存することが決定されました。

「三笠」は関東大震災の影響で艦底に破孔が生じ浸水したため横須賀港外で擱座していましたが、大正14(1925)年10月に満潮を利用して曳船により岩場を掘削した現在の場所に引き入れられ艦首を皇居に向けて固定されました。

そして大正15(1926)年11月12日に摂政宮殿下(後の昭和天皇)御臨席の下、盛大な保存記念式典が挙行されました。

*写真は記念艦として「三笠」が保存されていた時のもので艦尾付近に取り外された主砲塔が設置されています。

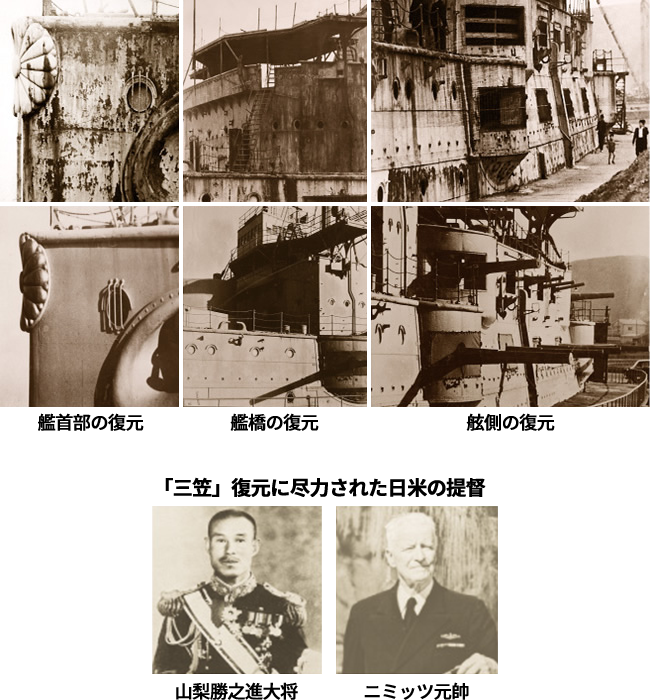

戦後の荒廃

昭和20年8月、大東亜(太平洋)戦争に敗れた我が国に連合軍が進駐し、日本を弱体化するための占領政策を進め、ソ連代表は記念艦「三笠」を解体するよう強硬に要求しました。

米海軍司令部はソ連の解体要求と日本側の保存要請を考慮し、妥協策として「三笠」の艦橋、大砲、煙突、マストなど上甲板構造物を撤去することを条件として、横須賀市に「三笠」の保存・使用を許可しました。

ところが、横須賀市から「三笠」及び周辺地の使用を委託された民間企業は、上甲板構造物を撤去した跡に、水族館、ダンスホールなどを設け、「三笠」を遊興施設に変えただけでなく、「三笠」の近くに保管されていた大砲、マストなどを売却してしまったのであります。 戦後の心の荒廃を示すものでした。

遊興施設は一時賑わいを見せたものの次第に客足が遠のき、「三笠」は手入れされることなく放置され、錆まみれの哀れな鉄屑同然になってしまいました。

記念艦「三笠」の復元

昭和30年(1955)、三笠建造時の乗組員と親交が深かった英国の貿易商ルービン氏は、三笠の惨状を見て慨嘆し、その胸中をジャパンタイムスに投稿しました。

この記事は内外に大きな反響を呼び、同じ思いを抱いていた政財界及び旧海軍の枢要な人々が立ち上がり、昭和33年11月、三笠保存会が再興され、会長に渋沢敬三氏が、副会長には伊藤正徳、石坂泰三、澤本頼雄の三氏が、理事長に岡崎嘉平太氏がそれぞれ選出され、また、顧問には吉田茂、芦田均、小泉信三、安岡正篤、鈴木孝雄氏等が就任し、全国的な規模で「三笠」復元運動が始まりました。

そして 内外の募金1億6千万円、国の予算9千8百万円(米海軍の2千4百万円を含む)とにより復元工事が実施され、観覧態勢も整い、記念艦「三笠」は往時の姿を取り戻しました。

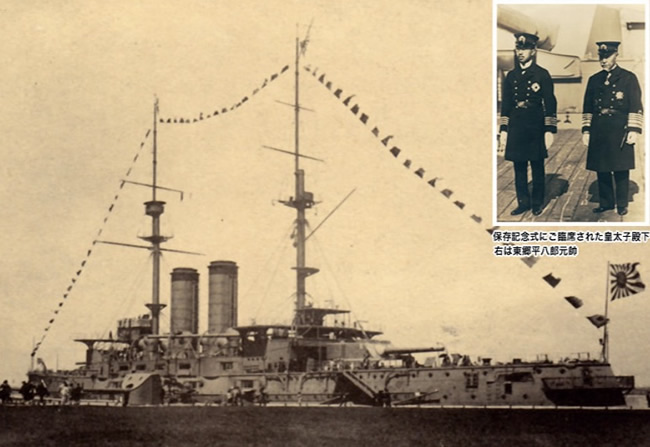

御皇室と「三笠」

「三笠」保存記念式

三笠保存記念式は、大正15年11月12日、摂政宮であられた皇太子殿下(後の昭和天皇)御臨席の下、盛大かつ厳粛に挙行されました。

摂政宮殿下は海軍大佐の通常礼装を召され、高松少尉宮殿下や日露戦争の黄海海戦において、「三笠」後部主砲を指揮中に敵弾で重傷を負われた伏見大将宮殿下もご臨席になりました。

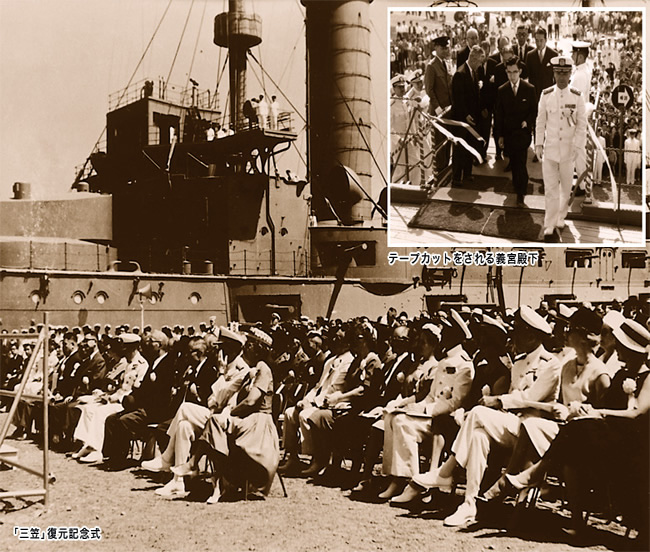

「三笠」復元記念式

三笠復元記念式は、昭和36年5月27日、御名代宮として義宮(常陸宮)正仁親王殿下御臨席の下、盛大かつ厳粛に挙行されました。

式典終了後、義宮正仁親王殿下は、「三笠」の舷梯を上がられてテープカットを行なわれ、多くの貴重な資料が展示された艦内をご視察になりました。

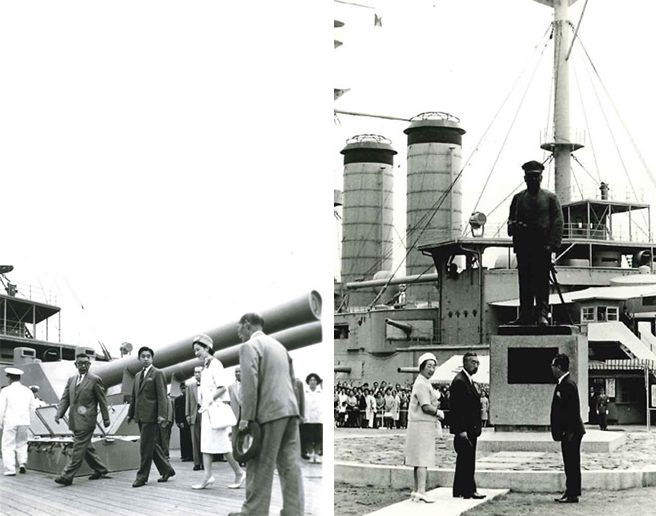

ご皇室のご訪問

葉山御用邸に滞在しておられた皇太子殿下、同妃殿下(上皇、上皇后両陛下)は、復元記念式の翌月の6月26日、記念艦「三笠」にお立ち寄りになられ、学習院長としてご教育申しあげた山梨大将がご説明に当たりました。

昭和天皇、皇后両陛下は、昭和43年6月17日、葉山御用邸にご滞在された折に「三笠」を行幸啓されました。増田防衛庁長官・板谷海上幕僚長・佐藤横須賀地方総監などの出迎えを受け、復元された艦橋、主砲及び艦内の各資料をつぶさにご視察になりました。

昭和60年10月18日、礼宮殿下(秋篠宮皇嗣殿下)が学習院のご学友とともに、ご観覧になりました。

記念艦「三笠」の復元

日本の「三笠」、イギリスの「ヴィクトリー」及びアメリカの「コンスティチューション」は自国の独立を守るための重要な海戦において勇敢に戦い歴史的な勝利を収めたことから世界の三大記念艦といわれています。

三笠は日本海海戦において、東郷平八郎司令長官率いる連合艦隊の旗艦として勇猛果敢に戦い、歴史的な大勝利に貢献しました。

ヴィクトリーはトラファルガー沖海戦において、ネルソン提督率いるイギリス艦隊の旗艦としてフランス・スペイン連合艦隊を破りました。

コンスティチューションは米英戦争において強敵にひるむことなく勇敢に戦いました。